Espaces Logistiques Urbains (ELU) : vers la maturité de la logistique urbaine en 2025 ?

Les Espaces Logistiques Urbains (ELU) forment le dernier maillon de la chaîne de distribution. En scindant la logistique entre périphérie et centre-ville, ils permettent de regrouper, trier et redistribuer les marchandises, tout en adaptant les modes de transport – du camion électrique au vélo-cargo – aux contraintes urbaines.

Leur forme et leur organisation varient selon la typologie du territoire et les expérimentations locales. Cet article présente :

- les différents types d’ELU,

- leurs enjeux et spécificités territoriales,

- des projets et expérimentations emblématiques,

- et les solutions qui se dessinent en 2025, sur les plans physique et numérique.

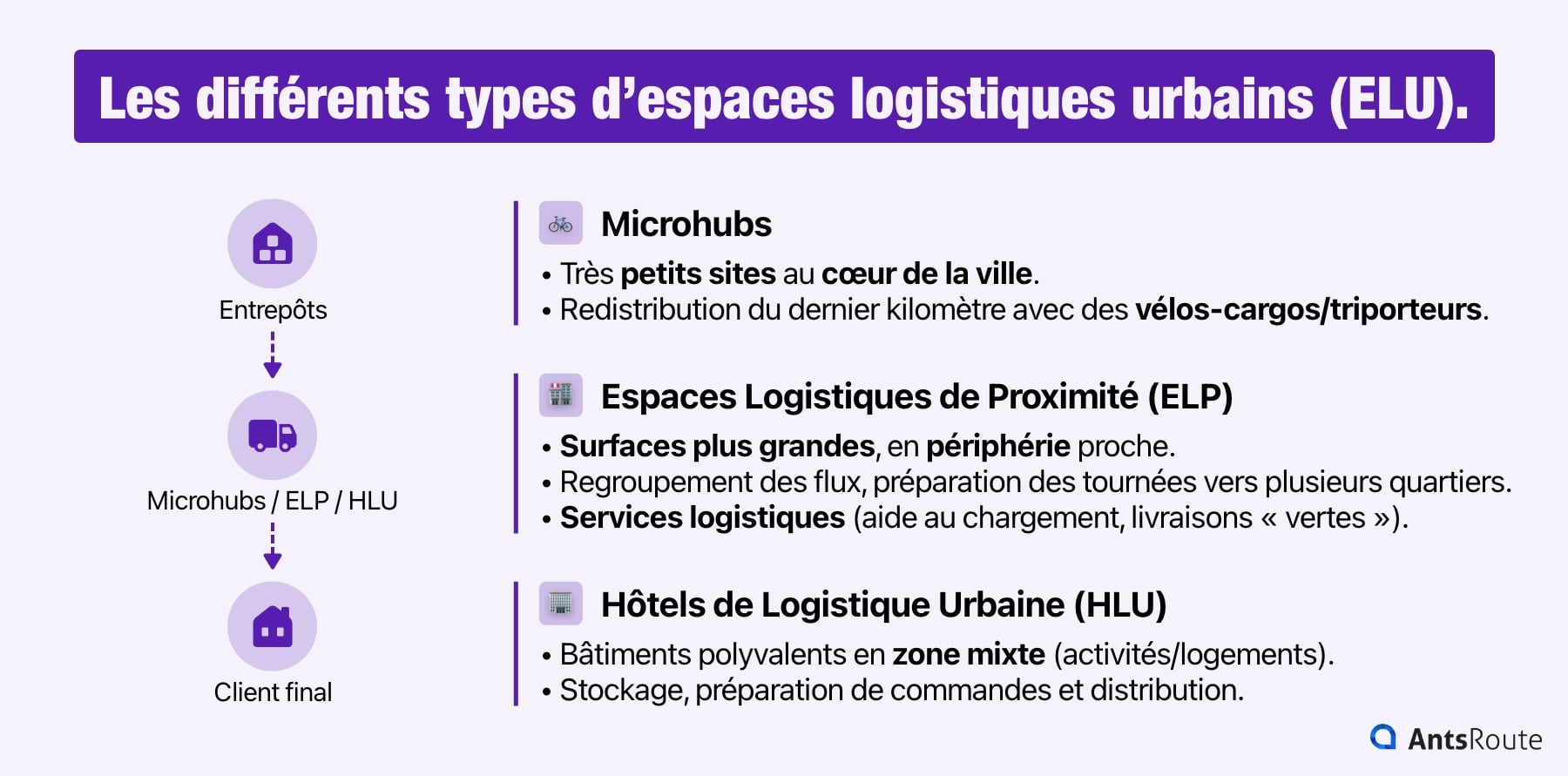

1. Les différents types d’espaces logistiques urbains

ELU, ELP, HLU ou microhubs : autant de formats qui optimisent la distribution urbaine et réduisent l’impact du transport de marchandises. Ces infrastructures logistiques, implantées en centre-ville ou en périphérie immédiate, centralisent, préparent et redistribuent les flux, en adaptant les modes de transport aux contraintes locales – circulation dense, zones piétonnes ou ZTL (zones à trafic limité).

On distingue plusieurs types d’espaces selon leur taille, leur localisation et leurs fonctionnalités :

- Les microhubs, les plus petits espaces, sont implantés au cœur des villes. Exemple : La Petite Boucle à Saint-Malo. Ils permettent une redistribution rapide sur le dernier kilomètre via vélos-cargos ou triporteurs, limitant les véhicules lourds, la congestion, le bruit et la pollution.

- Les Espaces Logistiques de Proximité (ELP), comme celui de Chronopost, Place des Halles à Strasbourg, occupent des surfaces plus importantes, souvent en périphérie immédiate. Ils regroupent les flux entrants, préparent les livraisons vers plusieurs destinations urbaines et offrent des services annexes (assistance au chargement, livraison à faible impact environnemental). Tous comme les microhubs, ils constituent le dernier maillon avant la livraison finale.

- Les Hôtels de Logistique Urbaine (HLU), à l’image de celui de Lyon Gerland, sont des structures polyvalentes, implantées dans des zones mixtes d’activité et de résidence. Ils combinent stockage, préparation et distribution, et s’adaptent aux besoins des commerçants, plateformes e-commerce et habitants.

À ces principales catégories s’ajoutent des formats plus spécialisés – zones logistiques urbaines (ZLU) comme à Toulouse, centres de distribution urbaine (CDU), points d’accueil des véhicules (PAV), boîtes logistiques urbaines (BLU). Ils complètent le maillage et répondent à des contextes très locaux.

Dans leur ensemble, ces espaces constituent des leviers clés pour rendre la logistique urbaine plus efficace, moins polluante et mieux intégrée au tissu urbain.

Les différents types d’espaces logistiques urbains (ELU).

2. Adapter les espaces logistiques urbains aux spécificités territoriales

Les défis logistiques varient selon la taille et la structure du territoire. Si les grandes agglomérations concentrent les flux les plus intenses et les contraintes les plus fortes, les villes petites et moyennes n’en sont pas moins concernées.

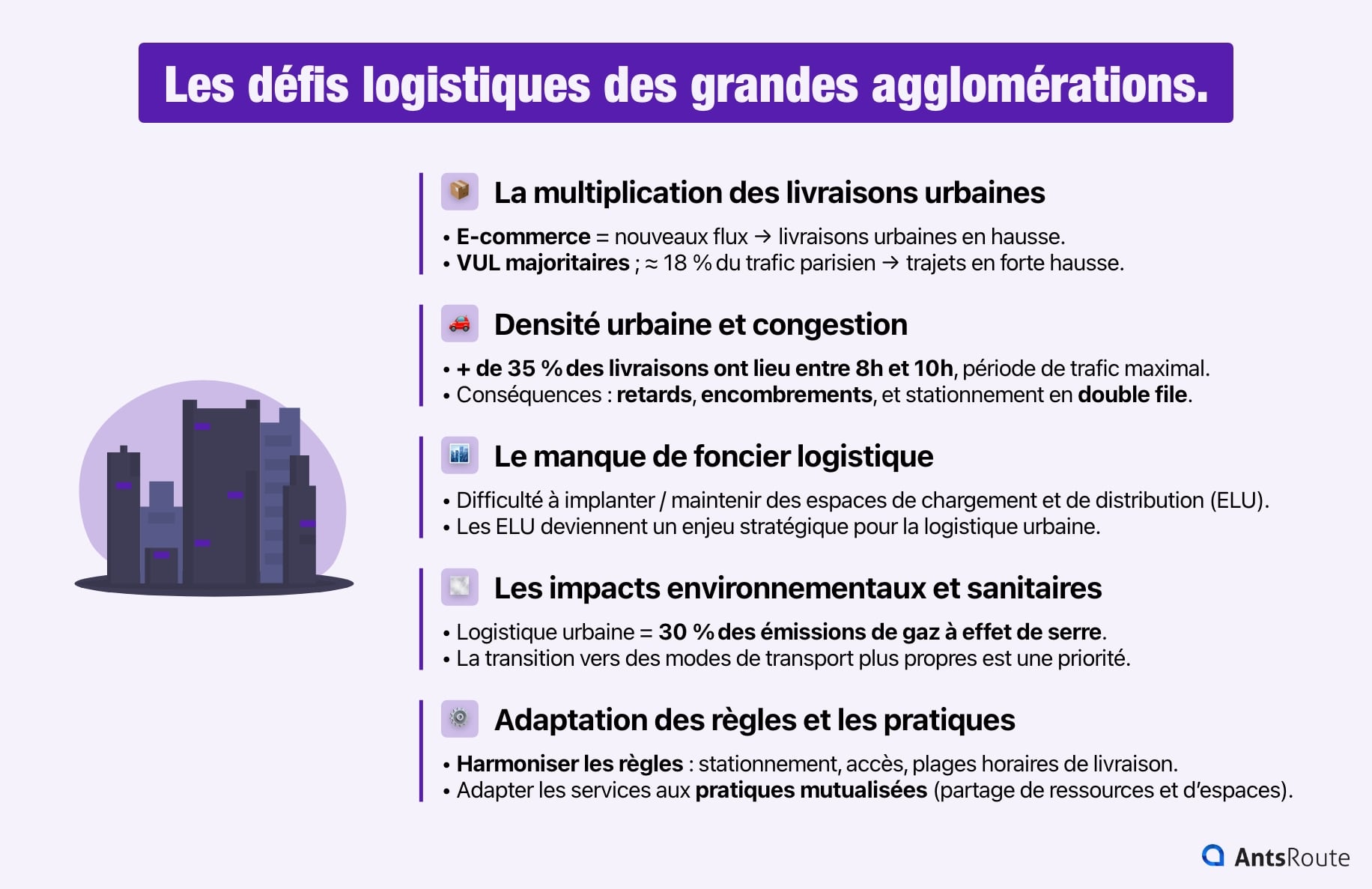

Grandes agglomérations : gérer la densité, la complexité des flux et les exigences environnementales

Les grandes villes, comme Paris, Lyon ou Marseille, concentrent d’importants volumes de marchandises dans des espaces contraints. Circulation saturée, rareté du foncier, rues étroites et exigences environnementales accrues, font partie de leurs principaux défis.

Le rapport 2023 de la DRIEAT Île-de-France les résume en cinq grands enjeux :

1. La multiplication des livraisons urbaines

La croissance du e-commerce bouleverse les circuits traditionnels. Aux livraisons des entrepôts et commerces de gros (25 %), bureaux (18 %) et artisans (15 %) s’ajoutent celles des points relais et petits commerces (24 %), ainsi que la livraison de repas et de colis à domicile. La majorité de ces trajets est effectuée par des véhicules utilitaires légers (VUL), qui représentent plus de la moitié des mouvements de marchandises et près de 18 % du trafic parisien, entraînant une forte augmentation du nombre de trajets urbains.

2. Densité urbaine et congestion

La concentration des flux dans les zones les plus denses accentue la congestion, notamment aux heures de pointe. Plus de 35 % des livraisons quotidiennes se déroulent entre 8h et 10h, coïncidant avec le trafic maximal, ce qui provoque retards, encombrements et stationnements en double file (près de 65 % des livraisons à Paris).

3. Le manque de foncier logistique

Le foncier disponible pour la logistique est rare et coûteux, en concurrence avec le logement et les équipements publics. La création et le maintien d’espaces de chargement et de distribution (ELU) deviennent donc un enjeu stratégique pour garantir une logistique urbaine efficace et durable.

4. Les impacts environnementaux et sanitaires

La logistique urbaine contribue à environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre et à 36 % des impacts sanitaires liés à la pollution de l’air, tout en générant des nuisances sonores et en dégradant les infrastructures. La transition vers des modes de transport plus propres – véhicules électriques, cyclologistique, solutions fluviales ou ferroviaires – reste une priorité.

5. Adaptation des règles et les pratiques

Les métropoles doivent harmoniser les règles de stationnement, d’accès et d’horaires de livraison, tout en adaptant leurs services aux pratiques mutualisées. Le partage de données logistiques entre acteurs publics et privés constitue également un levier majeur d’optimisation.

Les défis logistiques des grandes agglomérations.

Villes petites et moyennes : concilier accessibilité et enjeux de proximité

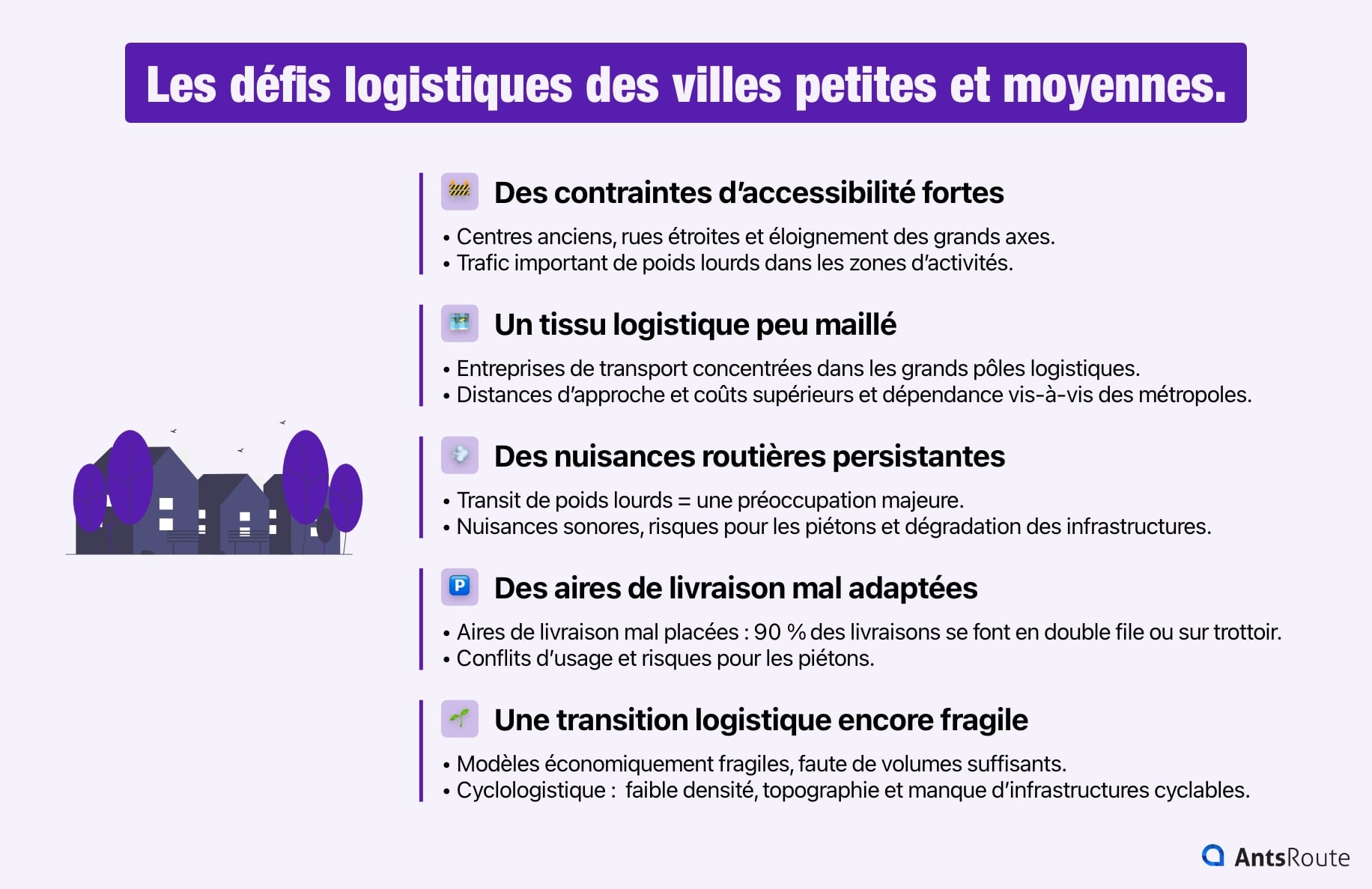

Selon l’étude La logistique durable dans les villes petites et moyennes (La Poste, Banque des Territoires, Caisse des Dépôts, 2025), ces territoires se heurtent à un paradoxe : les flux de marchandises y sont moins importants que dans les grandes métropoles, mais leur gestion demeure complexe.

Cinq défis principaux se dégagent également :

- Des contraintes d’accessibilité fortes

Les centres anciens, les rues étroites et l’éloignement des grands axes compliquent l’acheminement des marchandises, avec parallèlement un trafic important de poids lourds dans les zones d’activités ou sur les routes nationales. - Un tissu logistique peu maillé

Les entreprises de transport sont souvent concentrées dans les grands pôles logistiques ou le long des autoroutes. Les distances d’approche s’allongent, les coûts augmentent et la dépendance vis-à-vis des métropoles s’accentue. Les circuits courts et la mutualisation des flux restent donc fragiles. - Des nuisances routières persistantes

Même s’il est moins important, le transit de poids lourds à travers les centres urbains reste une préoccupation majeure, entraînant nuisances sonores, risques pour les piétons et dégradation des infrastructures. Quatre habitants sur dix se disent gênés par le bruit de la circulation, auquel s’ajoute celui des livraisons. - Des aires de livraison mal adaptées

Les aires de livraison sont souvent sous-dimensionnées ou mal placées : près de 90 % des livraisons se font en double file ou sur trottoir, provoquant conflits d’usage et risques pour les piétons. Une planification concertée entre collectivités, commerçants et transporteurs pourrait améliorer leur implantation et leur fonctionnement. - Une transition logistique encore fragile

La logistique de proximité constitue un levier intéressant, via microhubs, plateformes mutualisées et circuits courts. Mais ces modèles restent économiquement fragiles, faute de volumes suffisants. La cyclologistique progresse, mais sa mise en œuvre est freinée par la faible densité, la topographie et le manque d’infrastructures cyclables.

Les défis logistiques des villes petites à moyennes.

| Enjeux / Territoires | Grandes agglomérations | Villes petites et moyennes |

| Volume des flux | Très élevés, particulièrement dans les zones les plus fréquentées | Plus faibles, centrés sur le centre de la ville et les zones d’activité principales |

| Accessibilité | Congestion, rues étroites, stationnement saturé | Centres anciens, voiries étroites, éloignement des grands axes |

| Foncier disponible | Rare et coûteux, forte concurrence d’usages | Limité mais plus abordable, potentiel dans les zones d’activités |

| Nuisances et sécurité | Pollution, bruit, livraisons en double file | Transit de poids lourds, bruit, insécurité routière |

| Solutions privilégiées | Microhubs, hôtels logistiques urbains (HLU), espaces logistiques de proximité (ELP), livraisons décarbonées | Microhubs locaux, plateformes mutualisées, espaces de logistique urbaine (ELU) à échelle territoriale |

| Objectifs prioritaires | Réduire la congestion et les nuisances | Améliorer l’accessibilité et renforcer la proximité logistique |

3. Vers la maturité de la logistique urbaine : projets et expériences sur le terrain

Pour répondre à ces défis, plusieurs collectivités expérimentent de nouvelles formes d’espaces logistiques urbains, adaptées à leur échelle et à leurs contraintes locales.

L’objectif reste de rapprocher le stockage et la redistribution finale des zones densément peuplées, tout en favorisant des modes de livraison doux ou innovants pour le dernier kilomètre.

Exemples et enseignements tirés des grandes métropoles françaises

Paris : cyclologistique et espaces de livraison de proximité (ELP)

À Paris, où la densité atteint 20 000 habitants/km², les ELP et la cyclologistique jouent un rôle central. Depuis 63 sites du Grand Paris, 39 entreprises exploitent ce mode de livraison : l’ELP inauguré par DB Schenker en mars 2025 dans le 18ᵉ arrondissement (1200 m²) permet à 13 biporteurs et triporteurs d’effectuer jusqu’à 200 livraisons par jour, soit autant de VUL en moins sur la route.

D’autres expérimentations ont été menées, comme les micro-hubs fixes de 9 m² de Sogaris ou les hubs mobiles électriques de DeliverMe.city. Ces solutions rapprochent le dépôt final des zones de livraison et permettent de livrer rapidement, en limitant l’encombrement. Cependant, ces dispositifs mobiles peuvent créer des conflits d’usage sur la voirie, et le foncier, rare et coûteux, reste un frein majeur. Selon le rapport de Logicités sur la décarbonation de la logistique du dernier et premier kilomètre (avril 2025), il serait préférable de privilégier à Paris des ELU permanents, mieux intégrés au tissu urbain.

Lyon : hôtels de logistique urbains (HLU)

À Lyon, l’HLU de Gerland, inauguré en mars 2024, centralise et consolide les flux logistiques vers le centre-ville. Utilisé par des transporteurs comme DPD (groupe La Poste) et DB Schenker, il favorise l’usage de véhicules propres et de solutions intermodales pour les livraisons du dernier kilomètre.

Située en bordure de zone ZFE du Port Édouard Herriot, cette infrastructure de 29 000 m² mutualise les flux entrants et optimise la distribution dans les zones urbaines contraintes. La mutualisation des flux entre commerçants et e-commerces est un levier essentiel, mais la viabilité du modèle dépend encore de la régularité des volumes et du soutien des acteurs publics.

Les collectivités expérimentent de nouvelles formes d’espaces logistiques urbains.

Expérimentations logistiques dans les villes petites et moyennes

Dans les villes de taille moyenne, de nombreuses initiatives cherchent également à rapprocher la logistique des centres urbains tout en favorisant des modes de livraison doux et durables.

À Strasbourg, Chronopost a installé un ELP sous le centre commercial Place des Halles pour rapprocher le point de préparation de ses livraisons du centre-ville. Les zones les plus contraintes sont ainsi desservies par des vélos-cargos, limitant ainsi l’entrée de gros véhicules en hypercentre. Mais pour l’instant, cet ELP n’est exploité que par un seul opérateur.

À l’inverse, les Coursiers de Metz livrent en centre-ville les colis et palettes de plusieurs transporteurs comme Heppner, Schenker et Lyreco, depuis un tiers-lieu en bordure de ville. Mais leur espace reste limité et soumis à d’éventuels changements de localisation par la collectivité.

Bordeaux adopte de son côté une approche multimodale et coordonnée. En 2023, Bordeaux Métropole a formalisé une feuille de route logistique et des partenariats publics-privés, incluant des conventions avec le Groupe La Poste, pour expérimenter micro-hubs, points d’accueil et livraison à vélo-cargo, ainsi que des solutions fluviales et de massification sur certains axes, comme les allées de Bristol. Les documents métropolitains insistent sur le potentiel de combinaison fluvial, micro-hub et cyclologistique, tout en précisant que la fréquence des rotations et la coordination opérationnelle des acteurs sont indispensables pour transformer ce potentiel en gains réels.

Enfin, Rennes a structuré sa démarche autour d’une Charte locale pour une logistique urbaine durable (2021) et d’un plan d’action récemment actualisé. La métropole soutient des expérimentations de micro-hubs et de mutualisation, en proposant diagnostics, appels à projets et accompagnement des acteurs locaux. La gouvernance coopérative associant collectivité, coursiers et commerçants est considérée comme un levier clé, même si la taille des volumes et la capacité logistique locale restent des freins à la scalabilité.

Logistique douce dans les villes de taille modeste

Des villes plus petites, comme Saint-Malo, montrent que la logistique urbaine peut être optimisée même dans des territoires touristiques et de densité modérée. L’association La Petite Boucle, spécialisée dans la livraison de palettes et de biodéchets, a inauguré en juin 2024 un micro-hub sur le port. Situé à seulement 500 m d’Intra-Muros dans un conteneur de 80 m², ce hub a triplé ses livraisons quotidiennes en quelques mois sur une zone de 500 m à 2 km, grâce à l’usage de vélos-cargos.Soutenu par la ville, le port et la Région Bretagne, ce projet démontre que la proximité d’un micro-hub peut à la fois améliorer la rentabilité des opérations logistiques et réduire les émissions locales, même dans une petite ville. La Petite Boucle collabore également avec DB Schenker, Dachser, Heppner et Les Triporteurs Rennais, démontrant au passage l’intérêt de la mutualisation des flux entre transporteurs régionaux.

Leviers et freins à la structuration des espaces logistiques urbains (ELU).

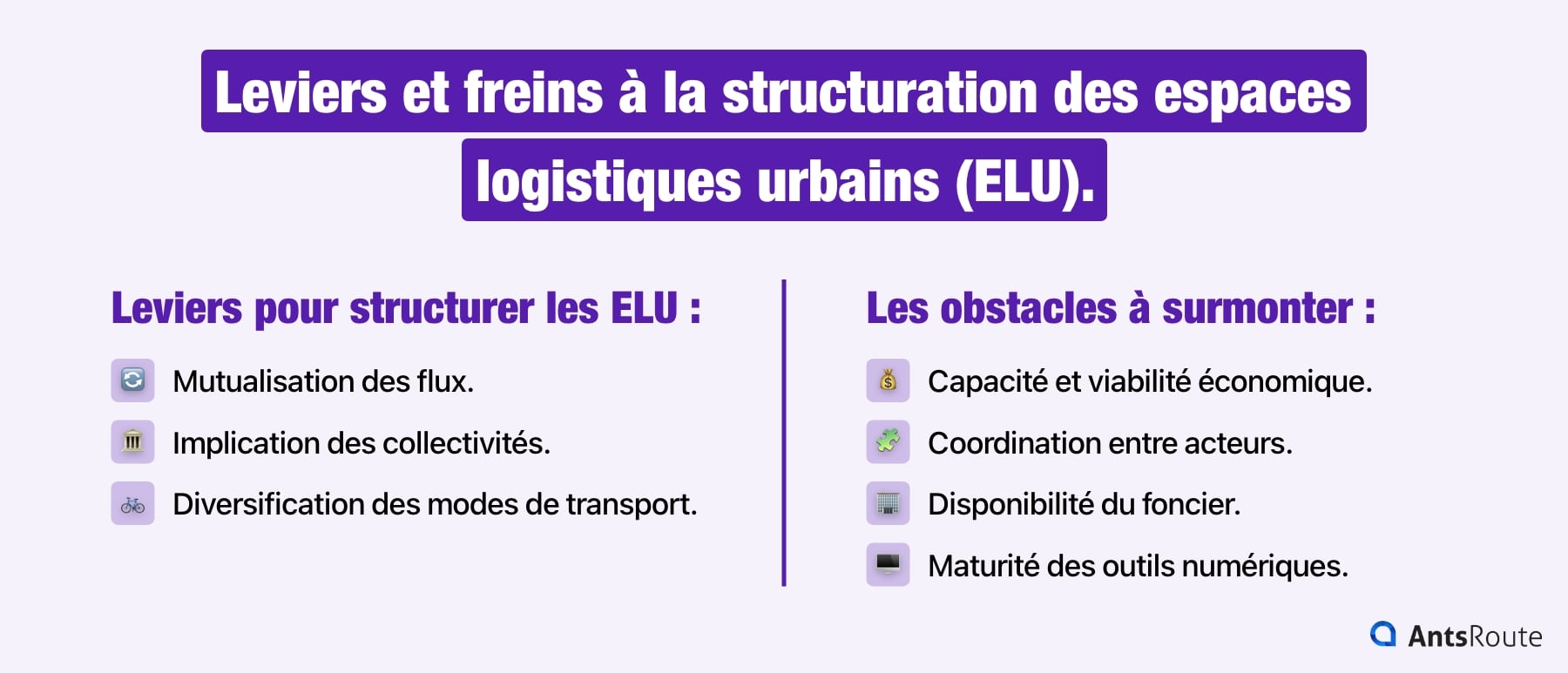

4. Leviers et freins à la structuration des espaces logistiques urbains

La réussite des ELU dépend de plusieurs facteurs : certains favorisent leur efficacité, tandis que d’autres constituent de réels freins à leur structuration.

Les principaux leviers pour structurer efficacement les ELU sont les suivants :

- Mutualisation des flux : regrouper les livraisons de commerçants, e-commerces et transporteurs, pour réduire le nombre de trajets et d’optimiser l’usage des hubs.

- Implication des collectivités : régulation, mise à disposition de foncier et soutien financier renforcent la viabilité des ELU.

- Diversification des modes de transport : combiner vélos-cargos, véhicules utilitaires légers électriques ou transport fluvial améliore la desserte urbaine tout en limitant les nuisances et émissions.

Les obstacles à surmonter demeurent significatifs :

- Capacité et viabilité économique : les hubs sont souvent de taille limitée et leur modèle économique dépend de volumes suffisants et de flux mutualisés.

- Coordination entre acteurs : la collaboration entre opérateurs privés et collectivités reste complexe à organiser.

- Disponibilité du foncier : l’espace urbain central est rare et coûteux, limitant l’implantation de nouveaux ELU.

- Maturité des outils numériques : selon le rapport de Logicités d’avril 2025, l’absence de standardisation des indicateurs environnementaux et l’immaturité de certaines plateformes limitent encore l’optimisation des opérations.

Transition vers les solutions numériques

Au-delà des infrastructures physiques, la logistique urbaine gagne en maturité grâce aux solutions numériques. Des outils comme ceux d’Urban Radar et d’AntsRoute illustrent cette évolution : le premier aide les collectivités à planifier plus finement l’usage de la voirie et à intégrer la logistique dans l’aménagement urbain, tandis que le second optimise les tournées, prend en compte les contraintes propres aux ELU, réduit les kilomètres parcourus et assure un suivi précis des émissions de CO₂ « par tâche » ou « par route ».

Ces solutions numériques complètent les hubs et micro-hubs physiques, en renforçant le pilotage des flux et la performance globale des espaces logistiques urbains.

ÉCRIT PAR

Maryline Lakh

Maryline a travaillé 15 ans pour un grand groupe logistique. Depuis 2022, elle est stratège en communication et rédactrice freelance auprès de sociétés logistiques à impact positif. Elle se passionne pour les nouvelles solutions de logistique durable et écrit pour plusieurs clients, dont AntsRoute.

Essai gratuit de 7 jours | Aucune carte de crédit requise

Contenu

- 1. Les différents types d’espaces logistiques urbains

- 2. Adapter les espaces logistiques urbains aux spécificités territoriales

- Grandes agglomérations : gérer la densité, la complexité des flux et les exigences environnementales

- Villes petites et moyennes : concilier accessibilité et enjeux de proximité

- 3. Vers la maturité de la logistique urbaine : projets et expériences sur le terrain

- Expérimentations logistiques dans les villes petites et moyennes

- Logistique douce dans les villes de taille modeste

- 4. Leviers et freins à la structuration des espaces logistiques urbains